Die Anderen: Hölle oder Paradies?

- Manfred Rühl

- 5. Dez. 2025

- 7 Min. Lesezeit

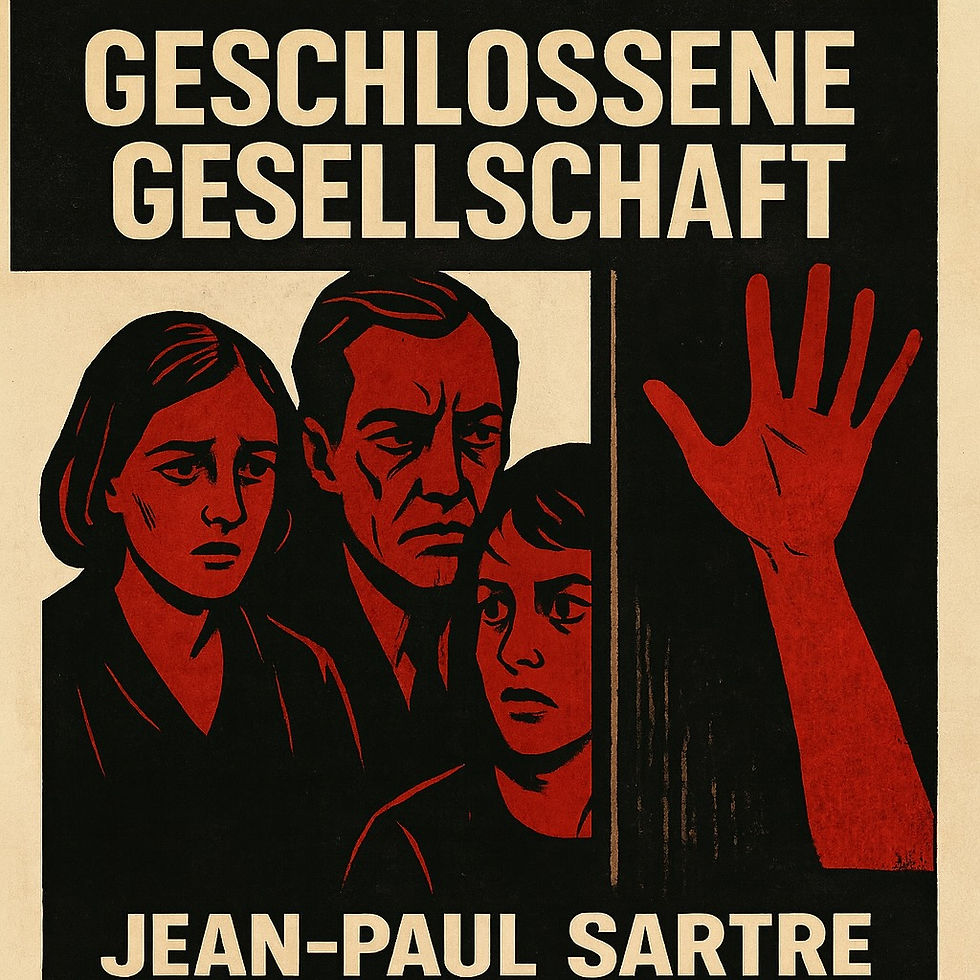

Wir schreiben das Jahr 1944. Jean-Paul Sartres Stück „Huis clos“ („Geschlossene Gesellschaft“) wird in Paris uraufgeführt. In diesem Stück finden sich drei Personen in der Hölle wieder und erwarten das Schlimmste. Die Zeit vergeht, doch niemand kommt, um sie zu quälen oder zu foltern. In der Auseinandersetzung mit dieser Situation dämmert es Ihnen schließlich: es wird kein Teufel kommen, sie selbst sind füreinander das Schlimmste, und so prägt einer von Ihnen den Satz, der seither zitiert wird: „Die Hölle, das sind die anderen.“[1]

Mit diesem kurzen Satz formuliert Sartre die Essenz seiner Philosophie. Sartre macht deutlich, dass wir nie nur für uns selbst sind, sondern ständig dem Blick und damit dem Urteil der anderen ausgesetzt. Für ihn ist es tragische Gewissheit: Existenziell betrachtet, sind wir uns selbst dauerhaft entfremdet und potenziell beschämbar. Wenn uns bewusst wird, dass wir dem Blick der anderen ständig ausgesetzt sind, verlieren wir unsere Freiheit und sind offen für die Hölle in Form der Scham. Der Blick der anderen pflanzt das Trauma der Scham in das Selbst.

Es spricht einiges für diese These. Im Rückblick erscheint uns doch die frühe Kindheit als Zeit des Paradieses, solange wir nicht gewahr waren, den Blicken der anderen ausgesetzt zu sein. In dieser Zeit war es möglich in einer Weise frei und nackt zu sein, wie es später im Zustand des selbstreflektierten Daseins, nicht mehr möglich sein wird. Wir werden aus dem Paradies vertrieben in genau jenem Moment, wo wir erkennen, dass wir nackt sind. Nackt und sichtbar. In dieser Sichtbarkeit liegt die Angriffsfläche für die anderen, denen ich mich fortan nicht mehr entziehen kann. Alle Verhüllungspraktiken, die wir entworfen haben, sind nur weitere mögliche Angriffspunkte für Beschämung. Sie zeigen nur, wie wichtig es geworden ist, uns vor dem Blick der anderen zu schützen, indem wir versuchen ihn zu lenken.

In Verbindung mit Trauma ist offensichtlich, dass die Kategorie der „anderen“ eine entscheidende Rolle spielt. Traumatisierend ist der Einfluss der anderen besonders in Form der Gewalt. Gewalt traumatisiert. Sie geht vom anderen aus und sie wirkt vernichtend, weil sie die Unversehrbarkeit meines Selbst korrumpiert. Wie Peter Levine[2] sehr eindrücklich beschreibt, hängt die Tiefe dieser Traumatisierung mit der Angst vor der Unfähigkeit zusammen, ihr zu entkommen. Wer ohnmächtig ausgeliefert ist, wer keine Chance auf Gegenbewegung hat, stürzt tiefer ins Trauma. Die Trennung der Bewegungslosigkeit von der mit Gewalterfahrung verbundenen Angst ist daher der Kern der körperorientierten Therapie. Die Erfahrung der Ohnmacht ist aber auch für die traumatisierende Wirkung der Scham von zentraler Bedeutung, denn auch hier sind wir ausgeliefert.

Ist diese Gleichsetzung von Gewalt und Scham gerechtfertigt? Der Einwand scheint berechtigt. Sartres Stück wurde gegen Ende des letzten Weltkrieges sehr ambivalent aufgenommen. Was ist denn der Blick der anderen verglichen mit der realen Gewalt der Waffen? Mit Christa Wolf lässt sich entgegnen, dass wir den Vorkrieg beachten müssen, wenn wir den Krieg verhindern wollen:

„Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg. Falls es da Regeln gäbe, müßte man sie weitersagen. In Ton, in Stein eingraben, überliefern.“[3]

In diesem Sinn lässt sich die existenzielle Ausgesetztheit für andere begreifen als Vorstufe und Bedingung der physischen Gewalt. Sichtbarkeit, Berührbarkeit, Verletzlichkeit sind Voraussetzungen der körperlichen Gewalt. Sartres Hölle wirkt subtil. Es ist die Hölle der Scham. Scham, die damit verbunden ist, dass wir dem Urteil der anderen ausgeliefert sind; dass wir nur sein können, was andere uns sein lassen.

Das Trauma der Existenz in Sartres Hinsicht besteht darin, dass wir nie „Für-uns“ sein können. Ich bin, solange ich bin und sogar darüber hinaus, den Blicken und Urteilen der anderen ausgesetzt, sie bestimmen damit auch, wer ich bin und sein kann.

Für Sartre ist die Scham existenzielle Bedingung des Menschseins und ein Aufruf, das Selbst-Sein zu kultivieren. Ich denke, das ist uns auch möglich, aber dazu müssen wir uns von einem allzu verbreiteten Vorurteil befreien. Ein Vorurteil, das zunächst selbstverständlich scheint, bei näherer Betrachtung aber die Gewalt offenlegt, die im Blick der anderen liegt. Die moderne Kommunikationspsychologie hat dieses Vorurteil zementiert im berühmten aber nur unzureichend verstandenen Diktum Paul Watzlawicks:

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“[4]

Wer bereit ist, dieses Axiom zu akzeptieren, macht den Menschen zum Spielball der Emotionen der anderen. Die ganze Macht dieser Feststellung beruht auf einer einseitigen Definition des Begriffs „Kommunikation“, auf einer völlig überzogenen Vorstellung des Sender-Empfänger Modells. Das Diktum verhindert die Idee eines „Für-mich-seins“ schon an der Wurzel, weil es suggeriert: Alles, was ich tue oder nicht tue, sage oder verschweige ist „Sendung“. Nun, das ist es nicht. Es ist nicht „Sendung“, sondern „Wirkung“.

Auch Sartre weist darauf hin, dass bereits mein bloßes, singuläres Dasein genügt, um Wirkung zu erzeugen; das spannende an seiner Philosophie ist jedoch folgendes: Diese Wirkung geht nicht von mir aus, sondern von den anderen. „Wirkung“ ist ein aktiver, von den anderen ausgehender Prozess: ihr Blick vereinnahmt mich. Ich werde nicht „sein“ gelassen. Ihre Projektionen und Emotionen entscheiden, wer ich bin. Hier beginnt die Vorhölle, der Vorkrieg von dem Christa Wolf spricht. Hier beginnt die existenzielle und potenziell beschämende Überwältigung meines Selbst, die zu Konflikten führen kann, die in körperlicher Gewalt enden.

Die existenzielle Gewalt durch den Blick der anderen liegt darin, dass ich, unabhängig davon wer ich „innen“ bin, ein „außen“ habe, durch das die anderen über mich bestimmen. Die anderen bestimmen, ob ich schön oder hässlich, alt oder jung, gut oder böse, Mann oder Frau bin; selbst dann, wenn ich es nicht bin. Das ist die Tragik auf die Sartre hinweist und die Watzlawick zementiert. Das ist der Weg der existenziellen Scham. Wer ich bin, spielt keine Rolle, was die anderen aus mir machen definiert mein Sein. Wer sich dagegen wehrt, fällt nur umso mehr auf und die anderen haben für diesen Fall den passenden Stempel schon bereit.

Dieses Geschehen ist nicht zu verhindern. Es ist daher unsere Aufgabe für Selbstvergewisserung zu sorgen! Wir können mehr und tiefer sein als nur Leinwand für die Projektionen der anderen. Wir müssen uns nicht zersplittern lassen im Spiegelkabinett der anderen, so wie Hermann Hesse es im „Steppenwolf“ beschrieben hat. Was es dazu braucht, sind Räume, in denen wir „sein“ dürfen. Räume der echten Kommunikation. Räume in denen gilt, was Ted Lasso in dieser wunderbaren Darts Szene verewigt: „Be curious, not judgemental.“[5] Wenn es uns gelingt – und sei es nur für Momente – das leidige Sender-Empfänger Modell auszublenden und uns darauf einzulassen, den anderen ganz „Du“ sein zu lassen, dann erleben wir die Gemeinsamkeit, die an der Wurzel des Begriffs Kommunikation verborgen ist. Buber nennt es das „Grundwort Ich-Du“. Karl Jaspers spricht von der „eigentlichen Kommunikation“, die durch das triviale Sender-Empfänger Modell nicht flach gedrückt werden darf. Wir erzeugen uns wechselseitig in dieser eigentlichen Kommunikation, wir werden zu dem was wir IN und DURCH diese Kommunikation sind; wir SIND diese Kommunikation:

„Sofern daher Selbstsein erst in der Kommunikation wird, bin weder ich noch der andere eine feste Seinssubstanz, die der Kommunikation vorherginge. Vielmehr scheint eigentliche Kommunikation gerade dort aufzuhören, …; dann ist sie nur wie eine für das Selbstsein im Wesentlichen folgenlose Berührung im Grunde solipsistischer Wesen.“[6]

Ein gemeinsam-Sein, das weder gewollt noch inszeniert ist, das schon gar nicht interpretiert oder bewertet wird, sondern wo sich jene achtsame Berührung und Begegnung ereignen darf, die dann zu Recht den Namen der Ko-Kreation trägt. Das gemeinsame Erschaffen der Wirklichkeit in diesem Moment. Das sollte unser Ziel sein. Alle Verhaltensdeutungen und Interpretationen, vor allem wenn sie durch den lapidaren Hinweis auf das Watzlawicksche Axiom scheinbar „bewiesen“ werden, erzeugen letztlich keine Kommunikation, sondern ihr Gegenteil: Missverständnisse und Konflikte, die uns entzweien.

Du solltest dir also die Frage stellen: wann durfte ich zuletzt einfach sein? In Gegenwart und Verbindung zu einem achtsamen Du? Das ist es, wofür es sich zu leben lohnt. Das sind die Augenblicke, in denen Sartres Hölle ihre Türen öffnet, das ist die Zeit, in der wir füreinander und miteinander Paradies sind. Wir müssen lernen, einander sein zu lassen. Auf dem Boden dieser Haltung darf es dann die Momente geben, in denen wir uns einander zumuten. Diese Zumutung ist notwendig, um Selbsttäuschungen und Lieblosigkeiten zu vermeiden, sie ist notwendig als zweite Bedingung der wahrhaftigen Begegnung. Diese Zumutung ist aber das Gegenteil von: „Ich sehe dich.“ Es ist die Öffnung für den anderen im: „Hier, sieh mich!“

„Auf dieses unnachgiebig zwingende Gebot ist die einzige Antwort: „hier, sieh mich“,... Sagen der Inspiration, die nicht Gabe schöner Worte oder Gesänge ist.[7]

Ich zeige meine Verletzlichkeit, ich zeige mich verwundbar. Es ist ein Risiko, klar, aber es ist der Weg zum „Ich und Du“, die Chance auf ein Gesehen werden, jenseits von Interpretationen und Zuschreibungen. Die Ethik der Verletzlichkeit hat hier ihren Ursprung. Hören wir auf so zu tun, als könnte uns niemand und nichts erschüttern oder weh tun. Der Weg aus dem Trauma führt über das Sein-lassen und die Zumutung der wechselseitigen Verletzbarkeit. Dort wo ich meine Verletzlichkeit zumuten kann, bin ich zuhause. Die Hölle der anderen, die mich als jemand ansprechen der ich nicht bin, bleibt draußen. Auch wenn mir dieser Kampf um mein wahres Ich, die Selbstbehauptung gegen die interpretativen Vergewaltigungen durch die anderen nie erspart bleiben wird: Ich kann ihn kräftiger führen, wenn ich einen Ort habe, an dem ich „Ich“ sein darf und sein kann. Diesen Ort zu finden oder zu schaffen ist daher das oberste Gebot für ein gelungenes Leben. Diesen Ort nenne ich: Liebe.

[1] Jean-Paul Sartre: Geschlossene Gesellschaft. Rowohlt 1991. S 59.

[2] Peter Levine: Sprache ohne Worte. Kösel 202311.

[3] Christa Wolf: Kassandra. Suhrkamp 2008. S 88.

[4] Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 201713. S. 60.

[5] Ted Lasso: Apple TV+ Serie. Staffel 1, Folge 8.

[6] Jaspers, Karl: Philosophie, Band 2: Existenzerhellung. Springer 19734. S 70.

[7] Lèvinas, Emmanuel: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Alber Studienausgabe 20114. S 310 f.

Kommentare